Staatsgut Grub

Versuchs- und Bildungszentrum Rinderhaltung

Willkommen am Staatsgut Grub!

Als Zentrale der Bayerischen Staatsgüter vereint Grub Forschung, Bildung und Praxis in der Rinderhaltung – mit Fokus auf Tierwohl, Zucht und Fütterung. Zudem setzt der Betrieb auf nachhaltige Energiegewinnung durch Photovoltaik, Biogas und ein regionales Wärmenetz.

Infoblog

Der Koordinator für Rinderhaltung der Bayerischen Staatsgüter, Wolfgang Müller, berichtet in diesem Blog regelmäßig über spannende Themen aus der Rinderhaltung und bietet Einblicke in die Praxis sowie nützliche Infos.

Viel Spaß beim Lesen!

Imagefilm

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.

Aktuelles

Grub feiert das Ulrichsfest

Ein Tag voller Tradition und Begegnung

Bei angenehmem Sommerwetter fand am Sonntag, den 06. Juli 2025 das traditionelle Ulrichsfest am Staatsgut Grub statt. Die Bayerischen Staatsgüter boten dafür einen passenden Rahmen und schafften eine Atmosphäre, die Landwirtschaft, Kirche und Dorfgemeinschaft miteinander verbindet.

Praxisschultag am Staatsgut Grub

Landwirtschaftsschule Erding zu Besuch

Im Rahmen des Sommersemesters besuchte die Landwirtschaftsschule Erding am Mittwoch, den 2. Juli 2025, das Staatsgut Grub der Bayerischen Staatsgüter. Ziel des Praxisschultags war es, den Teilnehmenden praxisnahe Einblicke in innovative Maßnahmen zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und moderne Landtechnik zu ermöglichen.

Mit voller Kraft startet die Ernte 2025 – modern, effizient, unverzichtbar

Hightech-Maschinen ernten im Takt der Daten. Zwischen Feld, Straße und Lager zählt jede Stunde. Warum Rücksicht jetzt besonders zählt – erfahren Sie hier.

Streuobst im Klimawandel

Aktionstag zeigt, wie Pflege auch in trockenen Zeiten gelingt

Über 30 Fachleute und Praktiker aus Gartenbau, Landwirtschaft, Landschaftspflege und Kommunen trafen sich am Dienstag, den 01.07.2025 auf dem Gelände der Bayerischen Staatsgüter in Grub zum Aktionstag Streuobstpflege. Eingeladen hatten das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding, das Aktionsbündnis Streuobst sowie die Bayerischen Staatsgüter (BaySG). Die zentrale Frage des Tages: Wie lässt sich Streuobst in Zeiten von Klimastress und Trockenheit langfristig erhalten?

Jungrinderstall

Unser Betrieb im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt!

Wir freuen uns sehr, dass unser Stallkonzept im aktuellen Artikel „Bloß kein Stall von der Stange: So entspannen Kühe auf Kompost“ im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt vorgestellt wird.

Der Beitrag gibt einen spannenden Einblick in innovative Stalllösungen – und wir sind stolz, dass unser Betrieb dabei als Beispiel für moderne, tiergerechte Haltung genannt wird.

Ein herzliches Dankeschön an die Redaktion für die Wertschätzung unserer Arbeit und den Besuch bei uns vor Ort!

Großes Probeliegen

Matratzentest für Rindviecher

Wer bequem liegt, schläft besser. Und was für uns Menschen gilt, ist auch bei Kühen wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger. Bei den Bayerischen Staatsgütern in Grub bei München wird ein Kuhstall zum Möbelhaus. Ein Matratzentest in drei Akten.

Kälber nicht zu Schneckenfressern erziehen

Gute oder schlechte Verhaltensweisen, die Kälber am Beginn der Aufzucht in ihren Kindertagen erlernt haben, setzten sich meist im späteren Leben im Erwachsenenalter fort. Deshalb muss man Kälber, wie kleine Kinder in positiven Verhaltensweisen unterweisen und schulen. Diese Idee betrifft auch in entscheidender Weise das Fressverhalten.

Wolfsabweisende Zäune im Praxistest

Das bayerische Wolfsmanagement verfolgt das Ziel, Konflikte rund um die Rückkehr des Wolfes möglichst gering zu halten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf zumutbaren Präventionsmaßnahmen für Weidetierhaltungen. Dazu zählt auch der sogenannte Grundschutz, insbesondere in Form wolfsabweisender Zäune.

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stellen die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Bezirk Oberfranken und die Bayerischen Staatsgütern (BaySG) an fünf Standorten verschiedene wolfsabweisende Zäune vor. Finanziert wurden die Demonstrationsanlagen vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Rehkitzrettung mit Drohne und Kitzretter:

Vier Jungtiere am Staatsgut Grub vor der Mahd gerettet

Vor der diesjährigen Wiesenmahd bei den Bayerischen Staatsgütern am Staatsgut Grub wurde am Montag, den 12.05.2025 ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz geleistet.

Großflächige Hiebsmaßnahme im Poinger Taxet-Wald: Käferbefall erfordert Einschlag

Im sog. Taxet-Wald bei Poing steht eine umfangreiche Hiebsmaßnahme bevor. Grund dafür ist ein massiver Befall der Fichtenbestände durch den Borkenkäfer.

Präziser Pflanzenschutz im Modellversuch

Im Rahmen eines Modell- und Demonstrationsvorhabens (MuD) erproben die Bayerischen Staatsgüter derzeit innovative digitale Verfahren zur teilflächenspezifischen Unkrautbekämpfung im Getreideanbau.

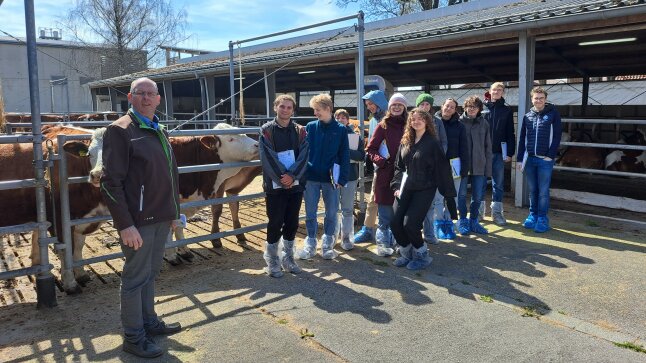

Rinderzucht: Wie gut, dass es im Staatsgut Grub ein „lebendiges Klassenzimmer“ gibt

Das Thema Rinderzucht und Zuchtwertschätzung ist ein sehr wichtiges, aber besonders im Klassenzimmer auch ein sehr trockenes Kapitel. Aus diesem Grund wählte Lehrerin Karin Fuchs von der Montessori Fachoberschule München für ihre 13. Klasse der Fachrichtung ABU (Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie) einen anderen Weg der Wissensvermittlung.

Praxiswissen Aktuell

Aus der Praxis, für die Praxis

Die Bayerischen Staatsgüter (BaySG) veranstalten auch im Winterhalbjahr 2025/2026 am Staatsgut Grub wieder mehrere Tagesseminare der Reihe „Praxiswissen aktuell“.

Schweinehaltung in Grub ist Geschichte – die Leistungsprüfanstalt (LPA) wurde vollständig verlagert. Damit endet eine bedeutende Ära am Standort.

Am Standort Grub der Bayerischen Staatsgüter wurden über viele Jahre hinweg Schweine gehalten, um neue Erkenntnisse in den Bereichen Züchtung, Tierhaltung zu gewinnen. Besonders die Sensor- und Stalltechnik sowie das Fütterungsmanagement auf Einzeltierebene standen im Fokus um eine leistungsorientierte Schweinezucht und artgerechte Schweinehaltung weiterentwickeln zu können.

Die Verlagerung des Prüfstandorts von Grub nach Schwarzenau hat damit einen weiteren Meilenstein erreicht. Dort wird ein modernes Forschungs- und Prüfzentrum (FPZ) errichtet, das den Anforderungen einer zukunftsorientierten Leistungsprüfanstalt gerecht wird. Weitere Informationen zum neuen Standort und den dortigen Forschungsschwerpunkten finden Sie auf der Homepage von Schwarzenau.

Milchqualität großgeschrieben

Dem überdurchschnittlichen Engagement des Rinderteams am Staatsgut Grub ist es zu verdanken, dass die Milchviehherde auch im Jahr 2024 sowohl in der Milchleistung als auch in der Milchqualität beeindruckend punkten konnte.

Weitere Beiträge

Das Staatsgut Grub freut sich!

PEFC-Zertifizierung für nachhaltige Waldbewirtschaftung

Die Bayerischen Staatsgüter am Staatsgut Grub, haben erneut die PEFC-Zertifizierung erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement der BaySG für eine verantwortungsvolle und naturnahe Waldbewirtschaftung.

Wir sagen Danke!

Gerhard Mandel tritt nach über 35 Jahren in den Ruhestand

Mit Wirkung zum 01. Oktober 2024 verabschiedete sich Herr Gerhard Mandel nach mehr als 35 Jahren engagierter Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand.

Über die Staatsgrenzen hinaus

Wolfgang Müller vermittelt Wissen zur Kälberaufzucht in Tirol

Wolfgang Müller, Koordinator für Rinderhaltung bei den Bayerischen Staatsgütern, hielt in Tirol Workshops zur Kälberaufzucht und betonte die zentrale Bedeutung von Tränke, Fütterung und Tiergesundheit.

Kuhsignale - Sensibilisierung tut not

Wolfgang Müller erhält zum 30 jährigen Dienstjubiläum ein Präsent

Anlässlich seines 30. Dienstjubiläums hielt der Koordinator für Rinderhaltung bei BaySG Wolfgang Müller am Dienstag, 22.10.2024 bei der Züchter- und Jungzüchtergemeinschaft Neustadt a. d. Waldnaab einen erfrischenden Vortrag zum Thema Kuhsignale.

Ausbildung am Staatsgut Grub

„Landwirtschaft bietet vielfältige Perspektiven“

v.l. Bernhard Weinberger, Ausbilderin Helena Ippisch, Eva Baumgartner und Leonie Leinfelder.

Am Staatsgut Grub beginnen in diesem Jahr 2 Auszubildende und 2 Duale Studenten im Bereich der Landwirtschaft ihre Ausbildung. Helena Ippisch, die neue Ausbildungsleiterin, freut sich über Ihre neue Aufgaben.

Das Staatsgut bietet vielfältige Einblicke in moderne landwirtschaftliche Verfahren und spannende Arbeitsbereiche.

Neue gefederte Bürsten zur Fellpflege im Einsatz

Seit Ende August 2024 steht den Milchkühen und Kälbern im Staatsgut Grub eine neu entwickelte gefederte Bürste mit Schutzrahmen zur Verfügung.

Der neue Stall setzt Maßstäbe in Tierwohl und Umweltfreundlichkeit

Eröffnung eines innovativen Jungvieh- und Trockensteherstall mit Kompostierungsbereich und emissionsmindernden Böden

Die Bayerischen Staatsgüter freuen sich, die Eröffnung des neuen Jungvieh- und Trockensteherstalls am Staatsgut Grub bekannt zu geben.

Bayerische Staatsgüter und Landesanstalt für Landwirtschaft präsentieren

Besucherinnen und Besucher erleben Landwirtschaft hautnah

Unter dem Motto „Landwirtschaft erleben“ lockte der Tag der offenen Tür am Staatsgut Grub zahlreiche Besucher und Besucherinnen an, die einen faszinierenden Einblick in die moderne Landwirtschaft erhielten. Ein vielfältiges Programm begeisterte sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Oben Strom, unten Lebensmittel: Agrarministerin Kaniber und Wirtschaftsminister Aiwanger nehmen Agri-PV-Anlage Grub in Betrieb

Boden ist ein knappes Gut und Solarparks machen ihn besonders der Landwirtschaft oft streitig. Mit Agri-Photovoltaik (Agri-PV) muss das nicht sein: Auf derselben Fläche können Lebensmittel und Strom produziert werden. Mit diesem Ziel hat der Freistaat auf den Flächen der Bayerischen Staatsgüter in Grub bei München eine Agri-PV-Forschungs- und Demonstrationsanlage errichtet. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger haben die Anlage nach rund einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen.

Stabwechsel in Grub

Dr. Lichti wird neuer Leiter des Staatsguts

Mit Dr. Lichti übernimmt ein erfahrener Landwirt und langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft die Leitung des Staatsguts Grub.

Neues aus dem Infoblog

Abschied von den Schafen nach fast 34 Dienstjahren

Neues aus dem Infoblog!

Klauenpflege für Tierärzte aus Usbekistan

Am Freitag, 02.02. besuchten 15 Tierärzte aus Usbekistan das Staatsgut Grub, um an einer Klauenpflege-Fortbildung teilzunehmen. Nach der Begrüßung durch den Koordinator für Rinderhaltung bei BaySG Wolfgang Müller weihte der bekannte Klauenspezialist Robert Schwaiger aus dem Staatsgut Achselschwang die Gäste in die theoretischen Grundlagen der Funktionellen Klauenpflege nach dem 5-Punkte-Schema ein.

Kälteschock bei der Geburt: Was bringt eine Wärmebox für Kälber? Ein Beitrag aus Unser Land

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.

Bei der Geburt eines Kalbes wird’s kalt. Im Winter hat es draußen oft 40 Grad weniger als im Mutterleib der Kuh. Ein Kälteschock für frisch geborene Kälber! Ist die Kälte bei einer Kälbergeburt ein Problem? Ist Wärme für Kälber in der Milchviehhaltung wichtig?

Bisher läuft es in der Rinderhaltung so: Nach der Kalbung ist das Kalb nass, so verliert es wichtige Energie, die nötig ist für den Aufbau des Immunsystems. Am staatlichen Gut in Grub bei München hat man eine Wärmebox angeschafft, in die jedes Kalb für einen halben Tag nach der Geburt reindarf. Danach bekommt es für mehrere Tage eine Wärmedecke. So will man die Kälbersterblichkeit reduzieren. Ist das die Zukunft auch auf jedem Bauernhof?

Autor: Johannes Hofmann

Aus der Sendung vom 15.12.2023.

„Wir trinken 90 % unserer Krankheiten“

Wissenswertes zur Wasserversorgung bei Rindern

Rinder sind sogenannte Saugtrinker, d.h. sie trinken am liebsten von einer freien Wasseroberfläche. Sie tauchen das Flotzmaul dazu leicht in die Wasseroberfläche ein. Die Nasenlöcher bleiben frei, um gleichzeitig zur ungehinderten Luftaufnahme zur Verfügung zu stehen und ihre Umgebung über den Geruchssinn wahrzunehmen. Mehr

Tierwohl

Das Kälberwohl fängt im Kleinen an

Das Tierwohl Kälber beinhaltet viele kleine Details. Ein namhafter Hersteller von Kälberboxen bietet eine in weiche, elastische und flexible Bänder eingebettete Tränkeeimerhalterung an. Das ermöglicht, ja erleichtert den Kälbern die Gewöhnung an den bis dato unbekannten Tränkeeimer. Denn auch beim Saufen am Euter ertastet das Maul des Kalbes nur eine weiche und geschmeidige Umgebung und nicht kalte Gitterstäbe aus Metall. Eine gelungene Idee, die sich an Mutter Natur orientiert, meint der Koordinator für Rinderhaltung Wolfgang Müller. Mehr

Einstreualternative für Tiefliegeboxen?!

Strukturpellets

Die Tiefliegeboxen werden in Grub als Kalk-Stroh-Matratze bewirtschaftet. Kalk ist allerdings kein optimales Einstreumaterial. Er macht die Haut spröde und das Gemisch aus Kalk und Kot haftet teilweise sehr unschön am Fell der Tiere und bildet vielfach einen regelrechten Panzer um die Klauen. Gerade in der warmen Jahreszeit werden die Kalk-Stroh-Matratzen oft sehr hart, was den Liegekomfort erheblich schmälert. Da im Gruber Stall alle Liegeboxenabtrennungen flexibel sind, liegen so manche Kühe leicht schräg in der Liegebox, was rasch zu einer Versumpfung dieser führt, gerade wenn es sich um kleinrahmige Tiere handelt. Weil also die Kalk-Stroh-Matratzen durchaus Nachteile aufweisen, machte sich der Koordinator für Rinderhaltung Wolfgang Müller auf die Suche nach funktionierenden Alternativen beim Einstreumaterial und wurde im Herbst 2022 fündig. Die Lösung lautet: Strukturpellets aus Stroh. Mehr

Wie geht's Dir, Kuh?

Ein Besuch der Intitiative Milch - Let's do Zukunft

Ob es einer Kuh gut geht, lässt sich an vielen Dingen erkennen. Woran genau, erklärte Marius Götz/Herdenmanager am Staatsgut Grub der Initiative Milch bei einem Interview.

Staatsgut Grub

Rinderzuchtverband Oberpfalz zu Besuch

Eine Exkursion des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz führte am Mittwoch, 22.11. ins Staatsgut Grub. Der Koordinator für Rinderhaltung Wolfgang Müller gab den Oberpfälzer Gästen auf sehr lebendige Art und Weise einen fundierten Einblick in die Arbeit des Staatsgutes und wartete mit so manchem fachlichen Impuls in Sachen Tierwohl auf.

Er hob auch am Beispiel der Gruber Milchviehherde und Mastbullen die beachtliche Leistungsbereitschaft der Rasse Fleckvieh hervor. Mehr

Staatsgut Grub

Schafscherkurs für Anfänger

Unter der Organisation von Johanna Mehringer (LfL – Institut für Tierzucht) und Martin Bartl (Landesverband der Bayerischen Schafhalter) konnte am zweiten Novemberwochenende 2023 wieder ein Schafscherkurs für Anfänger am Standort der Bayerischen Staatsgüter in Grub durchgeführt werden. Als Lehrer wurde erneut der mehrfache Deutsche Schaf-schurmeister, Herr Rainer Blümelhuber und Herr Robert Hagenrainer engagiert. Zusätzlich standen Martin Winkelmair (BHG) und Martin Bartl (BHG-LV) den Teilnehmern als Hilfe zur Verfügung. Johanna Mehringer (LfL) betreute die Gruppe organisatorisch. Mehr

Staatsgut Grub

Malaysische Veterinärdelegation zu Besuch

In der ersten Novemberwoche betreute die German Wagyu Academy eine Delegation aus Malaysia, bestehend aus drei Amtstierärzten und einem praktischen Tierarzt, mit dem Ziel, den Fachleuten einen tiefen und nachhaltigen Einblick in die hiesige Rinderzucht, das Veterinärwesen, die Milch- und Rindfleischproduktion sowie den hohen Standard bei Tierwohl und Tiergesundheit zu ermöglichen. Mehr

Staatsgut Grub

Wegen einer neuen Krankheit verstümmeln sich Rinder selbst

Kühe lecken sich die Zitzen blutig und sind von einem starken Juckreiz geplagt. Sie verstümmeln sich teilweise selbst und beißen sich regelrecht die Zitzen ab. Grund dafür ist eine neu auftretende Rinderkrankheit, die Ischämische Zitzenhautnekrose.

Dabei kommt es zu Veränderungen der Zitzenhaut, begleitet von starkem Juckreiz und daraus folgend blutigen Wunden. Sehr häufig betroffen sind Jungkühe und Kühe nach der Kalbung. Mehr

Zwei Gruber Kühe stehen Modell

Euter und Melkarbeit

Für die Magazinsendung des Bayerischen Fernsehens „Unser Land“ wurde am Montag, 13.11.23 im Milchviehstall des Staatsgutes Grub ein Erklärfilm über das perfekte Milchkuheuter gedreht. Mehr

Staatsgut Grub

Die Tiroler Nachbarn zu Besuch

Im Rahmen einer zweitägigen Exkursion nach Bayern besuchte der Arbeitskreis Milchproduktion der Landwirtschaftskammer Tirol unter der Leitung von Nadine Flir am Freitag, 10.11. das Staatsgut Grub. Mehr

Baumaßnahmen

Bauliche Weiterentwicklung der Rinderhaltung

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Rinderhaltung am BaySG-Standort Grub sind, beginnend ab Herbst 2023, einige Baumaßnahmen geplant und bereits am Laufen. Mehr